Vetrina nr. 1

Cresta di Gallo (racconto di Fiorenzo Croci)

Lo chiamavo Cresta di Gallo, era un liceale, un adolescente cazzone, sapeva tutto lui, e girava come un moicano, sì il ragazzo era rapato a zero e portava una striscia di capelli come i moicani, e io di ragazzi-moicani ne vedevo tutte le mattine al metrò, li osservavo bene, con un paio di loro avevo cercato di scambiare alcune parole, non posso dire di aver avuto un colloquio, se avessi parlato con quel cartellone pubblicitario che stava alle loro spalle avrei avuto più soddisfazione, dal punto di vista intellettivo mi erano sembrati tabula rasa, non erano cattivi ragazzi, direi meglio di tanti cocchi di mamma, ma come capacità di comprendonio, poverini, proprio zero…

Cresta di Gallo invece non era stupido, già a guardarlo negli occhi si capiva che era uno che certe domande se le pone, nel suo sguardo allucinato c’era una sofferta ricerca di sapere, e per questo aveva proprio del fegato a girare a quel modo come i senza cervello, e anch’io nel mio piccolo a sedici anni mi volevo distinguere dagli altri, e allora mi ero comprato uno strano baschetto nero come quello che usava mio nonno ed ero l’unico a farlo della mia età, però fra un baschetto nero e una testa da moicano ce ne passa di differenza, io che andavo in giro con quel buffo copricapo per dire a me stesso che non me ne importava un fico secco degli altri la testa da moicano non me la sarei fatta nemmeno per un milione al mese, erano altri tempi però, e quello che capivo di Cresta di Gallo era che lui andava fino in fondo, la linea della sua decisione ce l’aveva tracciata sulla testa, per quella parabola di capelli neri correva l’entusiasmo delle sue idee, e così mi trovavo a fare considerazioni e in qualche modo a prendere lezioni da un adolescente cazzone… e poi ho rivisto Cresta di Gallo tre anni dopo, non era più un moicano e io lo chiamavo lo stesso Cresta di Gallo, frequentava l’università e intanto collaborava a una rivista di fumetti, e un amico mi aveva detto che era una grande promessa, e quando mi vide era emozionato e questo mi piacque, un po’ di rispetto glielo infondevo e forse anch’io ero stato nel suo immaginario come lui lo era nel mio, e quando mi mostrò i suoi disegni capii tutto, Cresta di Gallo non era altro che un fumetto, e lui della sua adolescenza aveva fatto un’opera originale, non l’aveva messa su un pezzo di carta ma nella vita. In bocca al lupo per i tuoi fumetti, Cresta di Gallo.

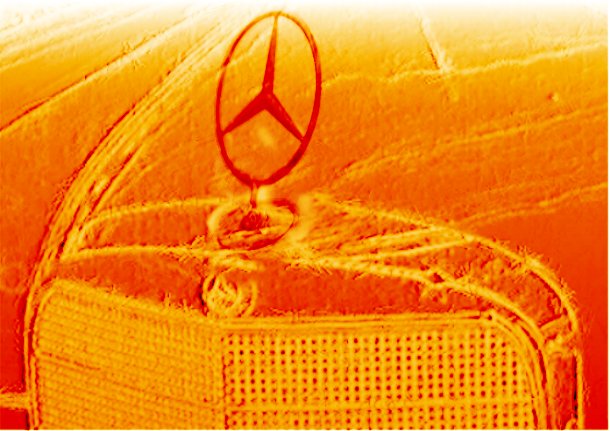

La stella della Mercedes (racconto di Gian Paolo Zoni)

È quell’ora particolare in cui la notte ha appena abbandonato le sue vesti sul mondo e il giorno non le ha ancora raccolte. Jack stringe nelle mani sudate il volante color avorio della Mercedes cabrio di Fat Boy, lo sguardo chimico di chi ha ingoiato anfetamine, gli occhi incollati sulla stella a tre punte che come un faro emerge dal cofano e gli indica la via: sempre dritto davanti a sé.

Jenny, la spogliarellista del Garden, con quella voce roca e sensuale, un corpo da urlo e decine di banconote da venti infilate negli slip, lo stuzzicava, “Con quegli occhi da Paul Newman che ti ritrovi dovresti spaccare il mondo.”Jack spaccò un paio di denti con una chiave inglese da 32, ma della bocca sbagliata. Frantumò le labbra e gli incisivi di Fat Boy, il figlio del boss. Quella sera era andato a casa sua, un lavoretto da niente, gli aveva anticipato. Il ciccione stava lucidando la Mercedes verde bottiglia. Jack lo invidiava per quella macchina. Con un panno in pelle di daino Fat Boy insinuava le dita grassocce tra i raggi della stella a tre punte. Gli mostrò una foto con un indirizzo scritto sul retro.

«Non ammazzo bambini»

«E che sei Jack? Una checca? Mio padre dice che lo devi fare tu.»

«Non ammazzo bambini, ho detto.»

«Non sei tu che decidi quello che devi fare, è mio padre che te lo chiede e quello che chiede mio padre si fa, che piaccia o no.»

Al “piaccia”, Jack afferrò la chiave inglese da 32, e al “no” la usò. Lo lasciò a terra sanguinante e salì sull’auto verde bottiglia. Mentre usciva dal garage, Fat boy gli strillò dietro, e ora sembrava lui la checca. “Fiiiglio di puttaaaanaaaa”. Avrebbe dovuto spaccargli anche il cranio, ma per una sorta di atavico rispetto non lo fece. E fu un errore, ora il vantaggio sarebbe maggiore. Il boss sguinzagliò i suoi cani per la città in meno di mezz’ora, un tempo davvero troppo breve.

La strada è deserta, diritta, la traiettoria di un proiettile, Jack viaggia a centoventi miglia orarie, e neanche l’ombra di una fottuta pattuglia della polizia della contea di Horn. Certo, sono tutti nel libro paga del boss. I segugi sono vicini, nella notte hanno guadagnato terreno. Li immagina ridere sguaiati, con i loro fucili a canne mozze e l’odore di acqua di colonia tipico degli Italiani.

Dallo specchietto retrovisore Jack ora li vede. Il paraurti della Cadillac quasi bacia quello della Mercedes. Riconosce i volti. Jonny, Santo e sul sedile posteriore, Rizzo. Peggio non poteva capitargli. Il cielo si colora, l’indicatore del carburante è a fine corsa, la stella a tre punte brilla nei primi raggi di un sole annoiato, e Jack, come una pernice bianca sopra un prato dipinto, non può volare via.